추억 속의 선생님을 기리며

모두가 학창 시절에 기억에 남는 선생님이나 은사님이 있을 것이다, 좋은 의미로든 좋지 않은 의미로든. 내게도 그런 사람이 존재하는데 초등학교 6학년 때 담임 선생님이다.

초등학교 4학년 때부터 우리 학교 운동장에는 매일 아침 시간에 운동장을 뛰던 선배들을 볼 수 있었다. 항간에는 새로 전근 온 선생님이 애들을 잡는다며 학부모들 사이에서 설왕설래가 오고갔던 기억도 난다.

그렇게 시간이 지나 6학년 반 배정을 받던 날, 나도 그 형누나들처럼 아침마다 달리기를 하게 되지 않을까란 불안감은 현실로 다가와 그렇게 피하고 싶던 그 선생님의 반으로 가게 되었다.

그의 철학은 정말로 확고했다. 어린 시절에는 책상 앞에 앉아서 공부만 하는 것이 아니라 뛰고 놀며 체력을 기르고 다양한 활동들을 통해서 경험의 저변을 넓히며 성취감을 이뤄야한다는 것이다.(그가 이렇게 말한 건 아니다, 그냥 나의 해석인 것) 선생님의 그런 철학과 반골 기질(,,,)에 힘 입어 우리 반은 다른 반과 다르게 좀 독자적인 활동을 많이 했다.

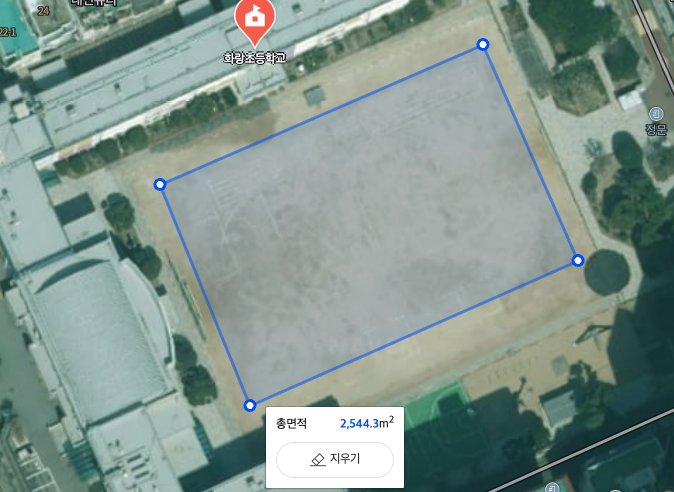

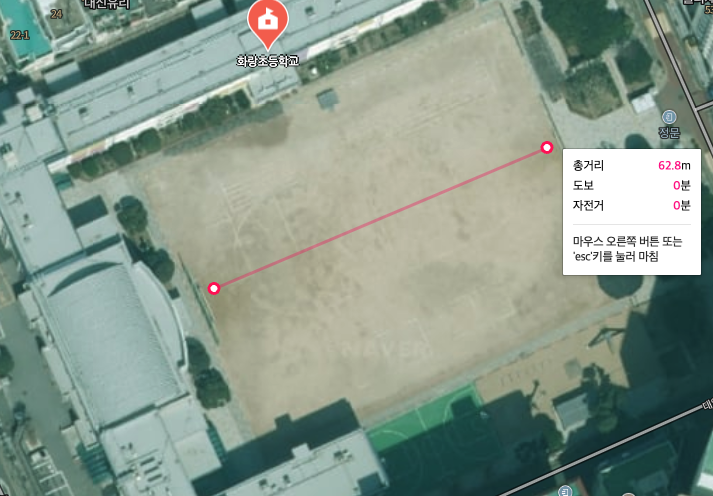

일단 개학식부터 학교 운동장을 세바퀴씩 뛰었다(두바퀴였나? 정확히 기억은 나지 않지만 두바퀴 아님 세바퀴다). 우리 학교가 근처 타교에 비해서 운동장이 넓은 편이어서 좋았는데 그 순간만큼은 그게 원망스러웠다.

우린 매일 오전 등교 시간에 운동장을 뛰었다. 3월에는 세바퀴, 4월에는 네바퀴, 5월에는 다섯바퀴 이렇게 달마다 한바퀴씩 늘어났다. 게다가 마지막 한 바퀴는 전력질주였고 여름방학에는 도전 50바퀴라고 마라톤 같은 챌린지를 하기도 했다. 난 43바퀴를 뛰고 포기했던 기억이 난다.

한 달, 두 달 시간이 지나보니 다들 뛰는 것에는 적응을 했는지 힘겨워 하는 친구는 없었다. 웃긴 것은 전력 질주 때 경쟁이 붙어서 다들 마지막 바퀴는 열심히 뛰었다는 것이다. 그 경쟁에는 나도 포함되었다. 전혀 그런거처럼 안 보이지만 나름 그 때는 잘 뛰었다...

달리기에서 알 수 있듯이 그가 강조한 것은 체력이다. 문제는 달리기가 끝이 아니란 것이다. 달리기와 동시에 우린 줄넘기 2단 뛰기를 연습해야했다. 누구나 어떻게든 뛰는 건 할 수 있지만 2단 뛰기는 못하는 친구들이 많았다. 체형과 운동신경에 따라서 100개 넘게 하는 친구들도 있었고 10개를 버거워하는 친구들도 있었다. 그는 우리 반 모두의 능력에 맞게 지도를 하며 맞춤 목표를 설정했고 그걸 통과하지 못하면 하교하지 못하고 연습을 해서 그의 앞에서 증명해야했다.

반에 체조부 친구와 체조부 선생님의 아들도 있었는데 그 친구들은 단연 최고였다. 한 번 불이 붙으면 그 자리에서 200개에서 300개는 거뜬히 2단 뛰기를 해내곤 했다. 나도 최고 기록은 120개 정도였던 걸로 기억한다. 대충 70~80개만 해도 보내줄 줄 알았는데 선생님은 내가 빠릿빠릿하고 운동 신경도 나쁘지 않으니 계속 시켰다.

내 기억에 초등학교 고학년이 6교시를 마쳐도 보통 3시 안팎으로 하교를 했던 거 같은데 그는 해가 뉘엿뉘엿 질 무렵까지 학교에 남아 우리를 기다리며 검사를 했다. (정말인지 지독한 사람)

그리고 다른 모든 반이 소풍날에 박물관이나 민속체험을 하러 갔지만 우리 반만큼은 그러지 않았다. 우리 반은 그 때 등산을 했다. 그리고 학교의 오피셜한 행사 뿐 아니라 매달 토요일 주말 하루를 빼서 모두를 인솔하여 등산을 갔다.

그 때 나는 마른 편에 아빠랑 등산을 자주 다녔어서 그것이 어렵지 않고 재밌었는데 조금 뚱뚱한 친구들 입장에서는 정말 죽을 맛이었을 거다. 나는 늘 빨리 올라갔다가 쳐지는 친구들을 챙기러 내려가곤 했다. 그 친구들 등을 떠밀며 할 수 있다고 독려하는 것이 나름 재밌었다. 왜 그게 좋았는진 나도 잘 모르겠다. 아무튼 그렇게 우리는 1년 간 부산의 모든 산을 정복했다.

이렇게 보면 체력적인 것만 그가 강조한 것처럼 보일 수 있는데 그의 진가는 음악에 있었다. 그는 모두가 악기를 연주할 수 있어야한다며 학기 시작과 동시에 본인이 가진 테너 리코더를 소독하여 모든 아이들에게 나눠주었다.

다른 반 친구들이 문방구에서 작은 리코더 사서 불 때 우리 반은 크고 아름다운 까만색 테너 리코더를 불고 있었다. 그렇게 전해받은 리코더는 1년 간 개인의 몫이었다. 그의 통기타 반주에 맞춰서 각종 가곡과 포크 가요들을 연주했던 기억이 난다.

리코더 또한 목표로 한 곡을 연주하지 못하면 남아서 나머지 연습을 해서 통과를 해야했다. 그래서 우리 반엔 줄넘기 하는 애, 리코더 부는 애 이렇게 여럿이 남아서 연습하는 풍경이 잦았다. 선생님은 그렇게 남은 애들을 통칭 나머지라고 부르곤 했다.

그렇게 1년이 지나 6학년이 끝날 때, 우리 반 모두가 2단 뛰기를 잘 할 수 있게 되었다. 모두가 리코더를 잘 불 수 있게 되었고 모두가 최소 열바퀴 이상은 운동장을 거뜬히 뛰는 체력을 가질 수 있게 되었다. 이것은 무엇이든 꾸준히 하는 것이 중요하고 시간이 지나 그것이 쌓여 결국 굉장한 리턴으로 돌아온다는 것을 의미한다.

한국은 보통 학업 성적으로 줄 세우기를 한다. 그래서 공부에 뜻이 없거나 못하는 어린 아이들은 학교에서 성취감을 얻을 수 있는 기회가 부족하다고 느껴진다. 선생님은 달리기나 줄넘기, 리코더 연주 같은 것들을 매일매일 시켜서 성적과 관계없이 모두가 무언가를 꾸준히 하면 못하던 것을 해낼 수 있다는 믿음과 성취감을 느끼게 해주고 싶은게 아니었을까.

내게는 그 어린 시절의 1년이 인생에서 가장 강렬한 기억 중 하나로 남았다. 결국은 빨리 가든 느리게 가든 꾸준히 계속 가는 사람을 이길 수는 없다. 그런 이야기가 하고 싶었다. 한 해를 시작하며 올해는 꼭 운동을 꾸준히 하고 책도 꾸준히 읽자는 다짐을 하며 글을 마친다.